強迫性障害について書こう。

そう思ってこのブログを始めた。けれど、ふたを開けてみれば、並んでいるのは「治療法」や「症状の種類」といった解説記事ばかり。本当は一番書きたかった“自分の話”は、ずっと下書きフォルダの奥で眠っていた。

二十年以上もこの病気と暮らしてきたのだから、書けることはいくらでもあるはずだった。でも、いざ向き合うと、話が多すぎてどこから手をつけていいかわからなくなる。どれもが“自分の中ではメインエピソード”みたいな顔をして出てくるから、結局、無難な解説を書いて逃げてきた。

もちろん、病気を知ることは大切だ。けれど、強迫性障害というのは、解説を読んだからといって「なるほど」で済むものではない。ある人は「鍵を閉め忘れたかもしれない」に何時間もとらわれ、別の人は「汚れがついた気がする」に一日を支配される。対象は違っても、共通しているのは、たった一つの小さな違和感が、理屈を飛び越えて生活をひっくり返すという点だ。ときに、それは人生の方向まで変えてしまう。

だから私は、あのとき感じていた“ひっくり返る瞬間”を、残しておきたかった。その気持ちが、このブログのはじまりだった。

――ある朝の通勤電車。

目の前に立っていた人が、豪快なくしゃみをした。いや、本当に豪快だった。ぼんやりと車内の揺れに同化していた私を、文字通り一撃で現実に引き戻すほどの音量。最初に浮かんだのは、「よりによって、なぜ私の前で」。まるで座席ガチャで見事にハズレを引いたような気分だった。もちろん、怒鳴るわけにもいかない。だから矛先は自分に向く。「こんな席を選んだ私が悪い」と。

落ち着こう、考えても仕方ない。そう自分に言い聞かせても、思考は止まったまま、じわじわとエネルギーを吸い取っていく。「ツイてない」という自責の念の上に、「しぶきがかかったかもしれない」という恐怖が乗ってくる。

――たぶん飛んできた。いや、“気がした”。でも、来た。確実に髪か肩に触れた……気がする。来たよね?

そう思った瞬間、髪も服もすべて“アウト”に感じてしまう。頭の中では、帰宅後のお風呂と洗濯の段取りが自動再生され、出勤中なのに心だけはすでに帰宅モード。職場に着く頃には、まだパソコンの電源すら入れていないのに、残業を終えたような疲労感だけが残っている。

普通の人なら、ちょっと不快で終わるような出来事かもしれない。でも、私にとっては一日の流れをひっくり返す“引き金”になる。いったん崩れた流れは、そう簡単には戻らない。

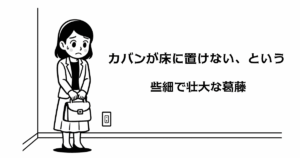

しかも、こういう「小さな事故」は電車の中だけに限らない。スーパーで汚れたペットボトルを手に取って「触りたくない」と棚に戻す。新品のタオルを出した直後に「今の取り方が悪かった気がする」と感じて、使えなくなる。鍵を閉めたはずなのに、五十メートル歩いたところで「いや、やっぱり閉めてないかも」と走って戻る。

ほんの少しの違和感が、日常の優先順位を簡単に塗り替えてしまう。さっきまで「牛乳を買って帰ろう」と思っていたのに、気づけば「汚染された服をどう処理するか」の作戦会議を開いている。まるで、頭の中に“優先順位を書き換える係”が常駐しているみたいだ。

誰かに話しても「気にしすぎ」で終わる。だから話さない。その沈黙が、二十年分、積もっていった。それでも、今こうして書こうと思うのは、その沈黙の層が私の現実だからだ。専門書には載らない。けれど確かに存在してきた、「一瞬で一日を壊す小さな引っかかり」の数々。

正直、これを書いたところで意味があるのかはわからない。ただ恥ずかしい話をさらけ出しているだけかもしれない。それでも、もし誰かがこの文章を読んで、「こんな地獄みたいな日々を越えて、日常に戻れることもあるんだ」と思ってくれるなら、それで十分だ。

回復への道は人それぞれだ。けれど、“抜け出せる”という事実だけは、ここに残しておきたい。

私にとっては息が詰まるほどしんどかった出来事も、他の人から見れば「なんだそれ」と笑えることかもしれない。

でも、その“なんだそれ”の積み重ねこそが、確かに私の人生だった。だから私は、これから少しずつ、その小さな引っかかりたちの記憶をここに書き残していこうと思う。

一人暮らしを始めてから、強迫性障害の症状が少しずつ悪化していった頃。

不安と付き合いながら過ごす日々の中で、私を助けてくれた本をまとめています。

『読んでよかった!不安な毎日に“役立った”強迫性障害の本5選』はこちら