夜になって布団に入っても、頭の中のスイッチが切れずにぐるぐる考えが止まらない。

「そろそろ眠りたいのに、考えが止まらない」——そんな夜が続くと、体も心もじわじわと疲れていきます。

強迫性障害(OCD)がある人にとって、夜になかなか眠れないという悩みは珍しいことではありません。

昼間は外の刺激で気が紛れていても、周りが静まる夜には、心配ごとや反芻思考が前に出やすくなります。その結果、脳が「休むモード」に切り替わらず、眠りの入り口で立ち止まってしまうのです。

こうした夜の不眠には、強迫性障害に特有の脳の働きや認知のクセが深く関わっています。

この記事では、

- 強迫性障害の人が夜に眠れなくなりやすい理由

- 夜に活発になりやすいDMN(内側思考モード)と不眠の関係

- 夜の不安を静めるための、無理のない工夫

この3つの視点から、なぜ強迫性障害の人が夜に不安や思考のループに飲み込まれやすいのか、その理由を順番に整理していきます。

「どうして眠れないのか」を理解することは、自分を責めないための大事な一歩です。この記事が、“静けさのある夜”を少しでも取り戻す手がかりになれば幸いです。

強迫性障害と眠れない夜の理由

布団に入って「さあ眠ろう」としても、頭の中のスイッチが切れない。

昼間は仕事や会話で気を紛らわせていても、夜になると周囲が静まり返り、考えや不安だけが増幅されてしまう。

強迫性障害がある人にとって、夜の時間帯はとくに症状が出やすいといわれています。

「本当に鍵を閉めただろうか」「手は清潔だろうか」といった確認や不安が頭の中で繰り返され、眠気よりも思考が優位になってしまうのです。

その背景には、脳の特性も関わっています。

外部からの刺激が少なくなる夜は、脳が“内側の思考”に意識を向けやすくなり、反芻思考や強迫観念が暴走しやすい時間帯になります。

つまり、「夜になると不安が強まって眠れない」のは、意思の弱さではなく 脳の働き方そのものに理由がある のです。

カギを握る脳のネットワーク「デフォルトモードネットワーク(DMN)」とは?

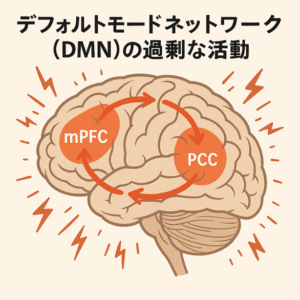

「頭の中で繰り返し浮かぶ考え(反芻思考)」が止まらなくなる背景には、脳の働きが深く関与していると考えられています。特に、内側前頭前野(mPFC)や後帯状皮質(PCC)を含む「デフォルトモードネットワーク(DMN)」の過剰な活動が、思考の暴走や睡眠障害の一因であるとする仮説があります。

「DMN(内側前頭前野と後部帯状皮質)の過剰な活動」のイメージ図

DMN(デフォルトモードネットワーク)は、何もしていないときやぼんやりしているときに活性化し、自分自身について考える、過去を振り返る、未来を想像するといった、内的思考に関与する脳のネットワークです。内側前頭前野(mPFC)や後帯状皮質(PCC)がこのネットワークに関与しています。

意識的な作業に取り組んでいる間はこのネットワークの活動は抑えられますが、手を止めて外的な刺激が減ると、再び活性化するという特徴があります。そのため、DMNは「脳の待機モード」とも表現されることがあります。

強迫性障害の患者では、このDMNの過剰な活動が確認されており、うつ病や不安障害でも同様の神経活動の異常が報告されています。

デフォルトモードネットワーク(DMN)は、ぼんやりしているときに働く脳のネットワークです。

本来は、静かにアイドリングしているエンジンのようなものですが、

強迫性障害では、空ぶかしのように思考が回りすぎてしまうことがあります。

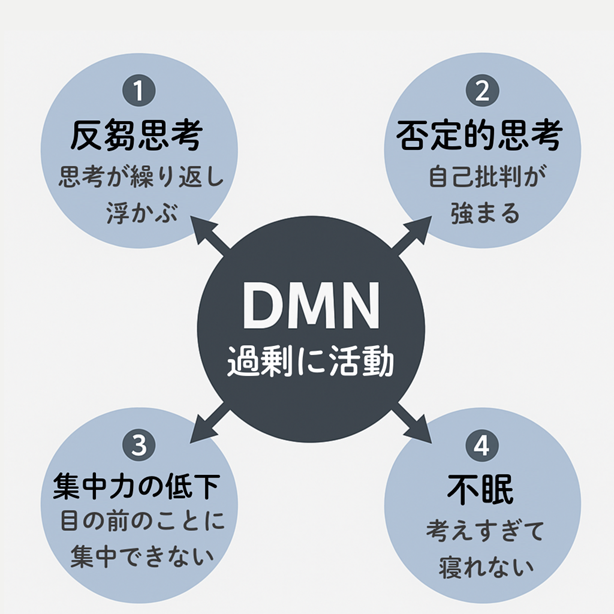

DMNが暴走するとどうなる?

DMNの過剰な活動によって、さまざまな影響が起こることがわかっています。

以下に、主な4つの影響とその背景をまとめてみました。

① 反芻・内省の暴走

まず、過剰な内省や反芻(反復思考)が起こります。自分の行動や考えを何度も振り返って後悔したり、まだ起きていない未来を不安に思い続けたりと、思考のループから抜け出せなくなります。強迫性障害の場合、「本当に手を洗ったか?」「鍵は閉めたか?」といった確認の思考が頭の中で繰り返し浮かび、安心感を得ることができません。

② 否定的思考

また、自分に関する否定的な思考が強まることもあります。強迫性障害患者は「自分は何かおかしいのではないか」「こんなことを考えてしまうのは異常だ」といった自己批判が強くなる傾向があり、これもDMNの過剰な自己関連的思考と関連しています。

③ 集中力の低下

さらに、集中力の低下も見られます。DMNが過剰に活性化しているとき、外界に注意を向ける「課題陽性ネットワーク」が抑制され、目の前の作業や会話に集中するのが難しくなります。その結果、日常のちょっとした作業や人との会話にも集中しにくくなり、疲れやストレスが増してしまうこともあります。

④ 不眠

最後に、不眠との関連が挙げられます。DMNは特に夜間、外部刺激が少なくなると強く活性化する傾向があり、強迫性障害の特性と相まって「考えすぎて眠れない」といった状態を引き起こしやすくなります。思考が過剰に働くことで、リラックスや入眠が難しくなることが多いです。

DMNの過剰活動が引き起こす“脳内の悪循環”イメージ図

デフォルトモードネットワーク(DMN)は、本来、安静にしているときに活性化し、「自己を振り返る」「未来を想像する」「他者の心を思いやる」といった内省的・社会的思考を担う、非常に重要な脳のネットワークです。しかし、DMNが過剰に働くと、思考が止まらなくなり、不安や反芻思考に飲み込まれやすくなります。リラックスの時間が、いつの間にか「考えすぎの時間」に変わってしまうのです。

DMN過剰活動によって起こる影響まとめ

| 影響 | 起こること | 背景メカニズム |

|---|---|---|

| ① 反芻・内省の暴走 | 思考ループが止まらない | DMNの自己関連思考が強まりすぎる |

| ② 否定的思考 | 「自分はおかしい」と責めてしまう | ネガティブな内省が持続する |

| ③ 集中力の低下 | 会話や作業に集中できない | DMNが優位でTPN(課題陽性ネットワーク)が抑制される |

| ④ 不眠 | 寝たいのに眠れない | 夜間にDMNが過活動になる |

このように、DMNの過剰な活動は、強迫性障害の症状を悪化させ、思考の暴走や不眠につながると考えられています。だからこそ、「脳を静かにする工夫」を生活に取り入れることが、症状を和らげる手がかりになるのかもしれません。

脳の騒がしさ”にブレーキをかけるには?

瞑想やマインドフルネスが注目される理由

「考えが止まらない夜」に対して、近年とくに注目されているのが 瞑想やマインドフルネス です。

これは単なるリラクゼーションではなく、脳のネットワークの働き方そのものに影響を与えることが研究で明らかになってきています。

瞑想が脳に与える変化

2011年にBrewerらが行った研究では、瞑想経験者と未経験者の脳を比較したところ、瞑想中には DMNの中核(内側前頭前野・後帯状皮質)の活動が低下 し、代わりに 注意や自己制御に関わる前頭前野や前帯状皮質の結合が強まる ことが確認されました。

つまり、瞑想は「暴走している脳のエンジンにブレーキをかける」と同時に、「ハンドル操作を安定させる」働きを持っているのです。

マインドフルネスの実感効果

科学的なエビデンスに加えて、実際に取り組んでみると次のような実感が得られる人も多いです。

- 呼吸に意識を向けることで、思考が“今ここ”に戻ってくる

- 「考えすぎている自分」に気づけるだけで、不安に巻き込まれにくくなる

- 短時間でも、頭の中のざわめきが静まる瞬間を体験できる

こうした効果は一晩で劇的に変わるものではありませんが、数分の実践を積み重ねることで少しずつ脳の“モード切り替え力”が育っていきます。

なぜOCDと不眠に効きやすいのか

強迫性障害の人にとって、最大の苦しみは「考えが止まらないこと」です。

瞑想やマインドフルネスは、その“止めようとしても止まらない思考”に直接アプローチできる数少ない方法です。

夜の不眠に悩む人でも、「ただ呼吸を意識する」「浮かんだ考えを追わずに“気づく”だけ」といったシンプルな実践から始められるため、継続しやすいのも大きな利点です。

瞑想やマインドフルネスは、DMNの過剰な活動を鎮め、脳のバランスを整える働きを持っています。

「頭がうるさくて眠れない」状態に対して、科学的にも裏付けのある“静める技術”として注目されているのです。

次の章では、この知見をふまえて 今夜からできる具体的な工夫 を紹介していきます。

脳の静けさを取り戻すためにできること

1. 「5分間の集中瞑想」でDMNの暴走をリセットする

反芻思考が止まらないときは、まず“脳のモードを切り替える”ことが大切です。

呼吸に意識を向け、浮かんでくる考えは追いかけずにただ「あるな」と気づくだけ。

それだけでDMNの活動はゆるやかにおさまっていきます。

→ スマホアプリ(例:MEISOON、cocorus、Meditopia)を使って手軽に始めるのも◎

2. 「睡眠前ルーティン」で“脳に合図”を送る

毎晩同じ流れを作ることで、脳が「今から休む時間だ」と理解しやすくなります。

(例:照明を暗くする → 白湯を飲む → 簡単なストレッチ → 深呼吸 → 布団に入る)

ルーティンは「自分のリズムを作る」だけでなく、DMNの過活動を前もって抑える効果が期待できます。

3. 考えが止まらないときは「思考の放出」

就寝前に頭の中が騒がしいときは、紙に書き出すだけでも効果があります。

特におすすめなのは、“寝る前3分日記”。

「今日あったこと」「明日の不安」「今思っていること」をとにかく書き出してみてください。

脳は「記録された=もう考えなくていい」と認識しやすくなります。

4. 寝具の見直しも一つの手段

脳の過活動が強いときでも、身体がリラックスできているかどうかは、眠りやすさに大きく関わります。

とくに強迫性障害では、「考えすぎて眠れない」状態の中でも、身体を通して間接的に心を落ち着けるアプローチが重要です。

たとえば、以下のような寝具の工夫は、安心感と刺激のコントロールの面で有効です。

- 加重ブランケット(Weighted Blanket):不安軽減と睡眠の質向上に効果があるという研究もあります。

- アイマスク+耳栓:外部刺激をシャットアウトし、内的ノイズへの注意を逸らせます。

「重みのある掛け布団」である加重ブランケット(Weighted Blanket)は、不安の軽減や睡眠の質の向上に役立つ可能性があるとして、近年多くの研究が行われています。

たとえば、2020年に発表されたスウェーデンの臨床研究(“A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia”)では、不眠症および精神的な不安を抱える成人120人を対象に、加重ブランケットを使用した睡眠の質を比較しました。

その結果、加重ブランケットを使用した群では:

- 寝つきが早くなり、夜中に目が覚める回数も減少

- 朝の疲労感が軽減

- 不安や抑うつのスコアが下がり、主観的な安心感が向上

といった変化が見られました。

特に、不安障害・ADHD・うつ症状を伴う人に対しては、より顕著な改善が確認されています。

5. 専門的な睡眠療法(CBT-I)の導入も視野に

強迫性障害に加えて、慢性的な不眠に悩まされている場合は、不眠症に特化した認知行動療法(CBT-I)というアプローチも選択肢のひとつです。

CBT-I(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)は、睡眠環境の見直し、就寝前の行動の調整、睡眠に対する考え方の偏りの修正などを通して、薬に頼らずに睡眠の質を改善していく治療法です。

海外では第一選択とされ、日本でも専門外来などを中心に少しずつ導入が進んでいます。

ただし、まだ受けられる施設は限られているため、希望する場合は「睡眠外来」や「CBT-I対応クリニック」などの情報を事前に調べる必要があります。

眠れない夜は「自分の意思が弱いから」ではなく、脳の働きが過剰になっているから。

瞑想・ルーティン・日記・寝具・専門療法……どれも“脳の騒がしさ”にブレーキをかける方法です。

小さな工夫を積み重ねることで、少しずつでも「静けさのある夜」を取り戻せるはずです。

まとめ:「静まらない脳」と、どう向き合うか

夜になると、不安や思考が渦を巻くように頭を占領して、眠れなくなってしまう。

そんな経験は、強迫性障害のある人にとって珍しいことではありません。

それは「心が弱いから」でも「意思が足りないから」でもなく、脳の働きが一時的に過剰になっているからです。

とくに、ぼんやりと過去や未来を考えてしまうときに活性化する「デフォルトモードネットワーク(DMN)」が、強迫性障害では“空ぶかし”のように暴走してしまう。

――その仕組みを知るだけでも、少しだけ自分を責めずにいられるかもしれません。

瞑想や日記、ルーティンや環境調整といった小さな工夫には、

この暴走した脳のエンジンに“ブレーキ”をかける働きがあります。

ほんの少しの静けさを取り戻すだけでも、「今日もなんとかやっていける」と思える夜が、きっとあります。

脳は変わります。

そして、「考えすぎる癖」にも、少しずつ折り合いのつけ方を学ぶことができます。

眠れない夜が続いても、決して諦めないで。

今日よりも少し静かな夜を、自分の力でつくっていくことは、きっとできるはずです。