「自分のこの症状、もしかして親から受け継いだのかな?」

そんなふうに考えたことはありませんか。

強迫性障害(OCD)を抱えていると、原因を探すうちに“遺伝”という言葉に行き当たることがあります。

実際、強迫性障害には“遺伝の要素”があることが研究で明らかになっています。

親や兄弟など近い家族に強迫性障害の人がいる場合、発症リスクが一般より高くなるというデータもあるほどです。

でも、ここで知っておいてほしいのは「遺伝=必ず発症」ではないということ。

強迫性障害の背景には、遺伝だけでなく、環境、ストレス、免疫など、いくつもの要因が複雑に絡み合っています。

- 家族内発症率から見た“数字でわかるリスク”

- 最新の遺伝子研究が示す新しい知見

- 遺伝だけでは説明できない「環境」と「免疫」の関係

- そして、遺伝の要素があっても“今できること”

これらをわかりやすく整理していきます。

「もしかして自分も遺伝しているのかも」と不安になったあなたに、少しでも“知識による安心”を届けられたら嬉しいです。

強迫性障害と遺伝の関係とは?

複数の疫学研究により、強迫性障害は家族内での発症率が高い傾向があることが明らかになっています。一般人口における有病率は 1〜3%前後 とされますが、国際調査では 生涯有病率4%台 の推定もあります。

第一度近親(親や子供、兄弟姉妹など)に強迫性障害患者がいる場合、その発症リスクは一般の約7倍(オッズ比)に上昇することが、2023年の大規模メタ分析で報告されています(Nature Mental Health, 2023)。

さらに、本人が小児・青年期に強迫性障害を発症した場合、その親や兄弟姉妹など第一度近親が強迫性障害を発症するリスクは一般の人の約16倍 に高まると報告されています。

一方、成人期に発症したケースでは約6倍 にとどまっており(PMC, 2023)、発症年齢によって遺伝の影響度が異なる可能性があります。

兄弟に強迫性障害のあるケースでも、他の兄弟が同様の症状を発症する確率は有意に高く、これらのデータは強迫性障害に一定の遺伝的素因が存在することを示唆しています。ただし、発症を決定づけるのは遺伝だけではなく、環境要因との複合的な相互作用が大きな役割を果たすこともわかっています。

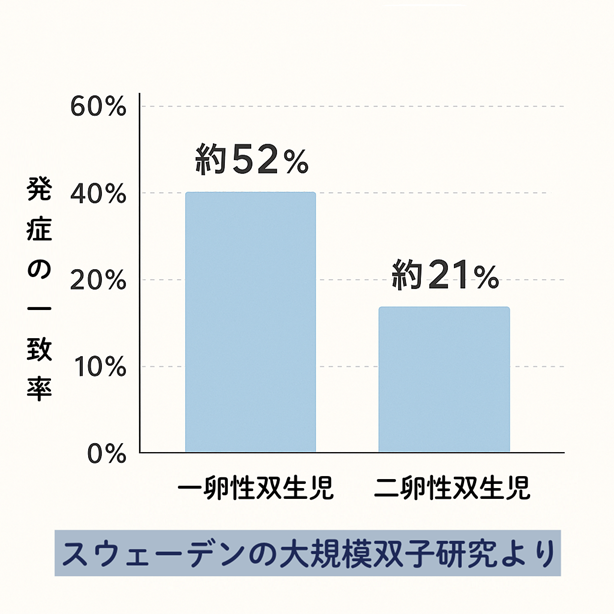

一卵性双生児と二卵性双生児の比較から見える「遺伝の影響」

これからご紹介する双子研究は、遺伝と環境の影響を切り分ける上で重要な手がかりを与えてくれます。

なぜなら、一卵性双生児は遺伝子が100%一致しているのに対し、二卵性双生児は遺伝子の共有率が約50%であるため、発症率の差を比較することで“遺伝と環境の影響の割合”を推定できるからです。

実際の研究では、次のような結果が報告されています:

これは、スウェーデンで行われた大規模な双子研究(Heritability of Clinically Diagnosed Obsessive-Compulsive Disorder Among Twins)で得られた代表的なデータです。

- 一卵性双生児(遺伝子100%一致):相関 0.52

- 二卵性双生児(遺伝子50%一致):相関 0.21

と報告されています。これをもとに、強迫性障害の「遺伝率(heritability)」は およそ50%前後 と推定されます。

つまり、一卵性双生児のように100%同じ遺伝子を持っていても、約半数しか同時に発症しないということは、遺伝的素因が強く関与する一方で、環境要因が発症の有無を大きく左右していることを示しています。

一方で、遺伝子が半分しか一致していない二卵性双生児では一致率が半分以下に下がるという事実は、遺伝がまったく関係ないわけではないことも明確にしています。

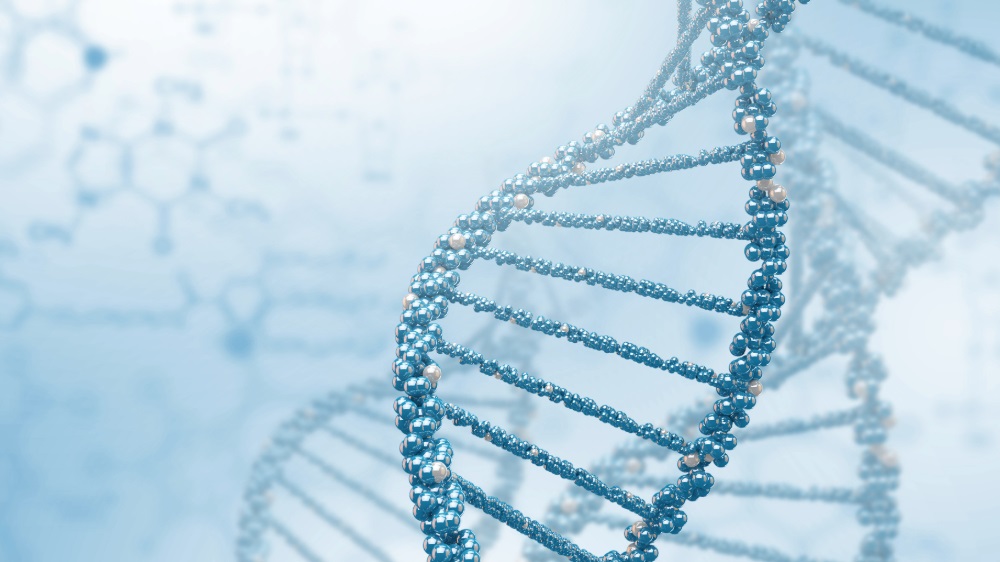

では、どんな遺伝子が関係しているのか?

双子研究の結果から、強迫性障害の発症には遺伝的要因が明確に関与していることがわかりました。

では実際に、どのような遺伝子が関係しているのか?

その疑問に答えるため、さまざまな遺伝子研究が進められています。

従来は HTR2A(セロトニン受容体) や SLC1A1(グルタミン酸輸送体) といった候補遺伝子が注目されてきましたが、再現性の限界があり、結論は一定していません。

2017年の Nature Communications では、ヒト・イヌ・マウスのデータを統合した解析から NRXN1, CTTNBP2, REEP3, HTR2A などが関連する可能性を報告しました。これらは「脳の思考と行動の調整回路(CSTC回路)」に関与する遺伝子群です。

さらに 2025年の大規模GWAS(Nature Genetics) では、新たに 30以上のゲノムワイド有意座位 が特定され、MHC領域や WDR6, DALRD3, CTNND1 なども注目されています。つまり、OCDは単一遺伝子ではなく、多数の小さな遺伝的影響の組み合わせでリスクが高まる多因子性の疾患だと理解されています。

遺伝だけでは決まらない:環境要因との相互作用

強迫性障害は遺伝的な素因を持つことが明らかになっていますが、遺伝だけで発症が決まるわけではありません。同じ遺伝的リスクを持っていても発症する人としない人がいるのは、環境要因の影響が大きいからです。研究でも、環境要因が遺伝的リスクと相互作用し、発症や症状の重さを左右することが示されています。

親の強迫的行動の模倣

子どもは親の行動を観察し、模倣することで生活習慣や不安対処法を学びます。もし親が手洗いを過剰に繰り返す、確認を何度も行うなど強迫的行動を日常的にしていれば、子どもはそれを「不安に対処する正しいやり方」として取り込んでしまうことがあります。これは遺伝子による影響ではなく、学習による影響です。

過保護・過干渉・厳格な育児

育児スタイルも子どもの不安耐性に影響を与えます。

- 過保護・過干渉 … 子ども自身が不安に直面して解決する機会を奪い、不安を処理する力が育ちにくくなります。

- 厳格すぎる育児 …「失敗してはいけない」「完璧にやらなければならない」という価値観を強化し、強迫性障害に多く見られる完璧主義を助長します。

これらの家庭環境は、もともとの遺伝的素因と重なったときに、発症リスクを押し上げる要因となり得ます。

慢性的ストレス・不安定な生活環境

家庭内の不和、学校や職場での持続的なストレス、生活リズムの乱れなども強迫性障害発症の引き金になりやすいと報告されています。特に慢性的ストレスは脳の神経伝達物質や回路に影響を与え、不安のコントロールを難しくする要因となります。

さらに、長期間のストレス状態では扁桃体や前頭前野の機能が変化し、不安感情に過敏になることが知られています。扁桃体は恐怖や不安を処理する中枢であり、前頭前野はそれを抑制・調整する役割を持つため、このバランスが崩れると不安や強迫的思考が増幅されやすくなります。

発症年齢と遺伝要素の強さの関係

双子研究では、発症年齢が早いほど遺伝要因の寄与が強いことが示されています。つまり、幼少期や思春期に強迫性障害が始まるケースは、遺伝的素因の影響がより大きいと考えられます。一方、成人以降に発症する場合は、ストレスやライフイベントなど環境要因の比重が高まる傾向があります。

免疫・神経炎症との関連(PANDASなど)

強迫性障害の発症要因として、近年注目されているのが免疫や神経炎症との関連です。特に小児期に急激に始まる強迫性障害の一部は、感染症に続発して起こる「免疫の暴走」が背景にあると考えられています。

感染症と自己免疫が関わるケース

小児期に急激に発症する強迫性障害の一部は、感染後の免疫反応が関与していると考えられています。

代表的なのが PANDAS(小児自己免疫性神経精神障害に関連する連鎖球菌感染症:Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections) です。

これは溶連菌(A群β溶血性連鎖球菌)に感染した後、免疫システムが誤って脳の神経組織を攻撃してしまうことで発症すると考えられています。自己免疫反応が脳の基底核(運動や習慣形成に関与する部位)に影響し、強迫症状やチック症状が急速に出現するのが特徴です。

また、溶連菌以外の感染症でも類似の機序が報告されており、広い意味では PANS(Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) と呼ばれています。こちらはウイルス感染や代謝異常など、多様な原因による急性発症型の強迫性障害を含みます。

小児期発症型強迫性障害の特徴

通常の強迫性障害は徐々に症状が進行しますが、PANDAS/PANS 型は数日〜数週間のうちに急激に症状が始まるのが大きな特徴です。

- 突然、手洗いや確認などの強迫行為が始まる

- チック(瞬きや咳払いなどの反復的な動き)が併発することが多い

- 感染症や炎症反応と症状の悪化がタイミング的に一致する

といった臨床像が観察されています。

さらに免疫系が関与しているため、抗菌薬や免疫抑制療法が奏功する例はある一方で、長期抗菌薬の有効性や免疫治療の一般化には十分なエビデンスがなく、慎重な判断が必要 とされています。

📊 一般的なOCDとPANDAS/PANS型OCDの比較

| 特徴 | 一般的なOCD | PANDAS / PANS 型OCD |

|---|---|---|

| 発症のしかた | 徐々に進行(数か月〜数年かけて悪化) | 急激に発症(数日〜数週間で症状出現) |

| 発症年齢 | 小児〜成人まで幅広い | 主に小児期(特に発達期) |

| 主な症状 | 手洗い・確認などの強迫行為、強迫観念 | 強迫行為+チック(瞬き・咳払いなど)が併発しやすい |

| きっかけ | 明確な原因が特定できないことが多い | 感染症(例:溶連菌感染)、炎症反応 |

| 関与因子 | 遺伝要因+環境要因 | 自己免疫・神経炎症(免疫が脳を攻撃) |

| 治療反応 | 認知行動療法(CBT)、薬物療法(SSRIなど)が中心 | 感染症治療(抗菌薬)、免疫療法が効果的な場合もある |

| 診断の難しさ | 比較的典型的な経過をたどる | 急性発症・症状の波があるため、見逃されやすい |

- PANDAS:溶連菌感染後に自己免疫反応が基底核を攻撃 → OCDやチック症状が急発症

- PANS:溶連菌以外の感染症や代謝異常などでも同様の急性発症を示す

- 小児期発症OCDの一部は、免疫・神経炎症の影響を強く受けている

強迫性障害の“遺伝リスク”にできること

たしかに、強迫性障害には遺伝的な素因があることが、数多くの研究からも明らかになっています。

しかし、それは「避けられない運命」を意味するものではありません。

発症するかどうかは、遺伝子だけで決まるわけではなく、その人がどんな環境で育ち、どのような経験を重ねてきたかにも大きく左右されます。そして、すでに発症している場合でも、適切なケアや環境調整によって症状を軽減し、再発を防ぐことが可能です。

ここでは、“遺伝リスクを受け継いだかもしれない”人ができることを、実際の研究や心理療法の知見にもとづいて紹介します。

幼少期からのストレス管理

慢性的なストレス環境は、脳のストレス応答系(HPA軸)を過敏にし、のちの不安障害や強迫傾向につながることがあります。

子どもが安心して過ごせる場所、感情を自由に出せる環境、そして失敗しても責められない関係性は、将来的な心のレジリエンスを高める土台になります。

“完璧主義”とほどよい距離をとる

強迫性障害の人には、「間違えてはいけない」「完璧でなければならない」という思考パターンが多く見られます。これは一種の認知のクセであり、遺伝的な素因を持つ人では特に強まりやすい傾向です。

「うまくいかない日もある」「完璧じゃなくていい」と考えられるようになることで、脳の“過剰なエラー検出”が少しずつゆるみ、不安に振り回されにくくなっていきます。

自己否定的な考え方をほぐす(認知行動療法)

「こんな自分はおかしい」「また同じことを考えてしまった」——そんな厳しすぎる自己評価は、症状を長引かせる要因になります。

認知行動療法(CBT)では、そうした思考に気づき、現実的なものの見方へ切り替えることを練習します。

気づくことから始めれば、それだけで心が軽くなる瞬間も訪れます。

安心できる対人関係を育てる

強迫性障害の背景には、対人不安や他者の評価への過敏さが潜んでいることもあります。

そんなとき、「そのままでいいよ」と受け止めてくれる人の存在は、何よりの支えになります。

身近にひとりでも、弱さをさらけ出せる人がいること。

それが、脳が“危険”と認識していた状況に対する過覚醒を緩める手助けになります。

脳の“強迫ループ”に介入する治療も進んでいる

近年の研究では、強迫性障害に関連する脳の神経回路(CSTC回路)や、セロトニン・グルタミン酸などの神経伝達物質の不均衡が注目されています。

- SSRIなどの薬物療法

- 認知行動療法による“回避と安心追求のパターン”の調整

- TMS(経頭蓋磁気刺激)などの脳刺激療法

これらはすべて、脳の過活動を“静めていく”ための選択肢として確立されつつあります。

「遺伝だから仕方ない」と思ってしまうと、そこからの行動や変化の可能性を自分で閉ざしてしまうことにもなりかねません。

でも本当は、環境を整えたり、考え方を見直したり、信頼できる人とつながったりすることで、

脳も心も、ちゃんと変わっていける力を持っています。

今できることから少しずつ。

それが、“強迫のループ”を緩めていく大きな一歩になります。

まとめ

強迫性障害(OCD)は、遺伝的な素因と環境要因が複雑に絡み合って発症する疾患です。家族内での発症率や双子研究から遺伝の影響は明らかですが、それだけで決まるわけではなく、育った環境・ストレス・免疫反応など多様な要因が関わっています。

近年の遺伝子研究では NRXN1 をはじめとする脳のシナプスや回路に関連する遺伝子が注目され、さらに PANDAS/PANS といった免疫・神経炎症型OCD も明らかになってきました。つまり、強迫性障害は単なる「性格」や「意志の弱さ」ではなく、脳や体の仕組みと深く結びついた医学的な状態だと理解することができます。

一方で、遺伝リスクを持っていても必ず発症するわけではありません。幼少期からのストレス対策、完璧主義とのほどよい距離、自己否定的な考え方をほぐす工夫、安心できる人間関係。こうした日常の小さな積み重ねが、リスクを和らげる大きな力になります。

強迫性障害に関する研究は今も進化を続けており、遺伝子・環境・免疫のすべてを視野に入れた理解と治療が広がっています。正しい知識を持つことは、偏見から解放され、希望を持って向き合う第一歩です。