「強迫性障害(OCD)」と「脳卒中」。一見まったく別の病気に思えるこの二つに、実は深いつながりがあるかもしれないことをご存じでしょうか。

近年の大規模研究では、強迫性障害を抱える人が虚血性脳卒中を発症するリスクは通常の約3倍に上る可能性が示されました。驚くべき数字ですが、これは決して他人事ではありません。

「なぜ心の病気が血管の病気につながるのか?」

「自分や家族はどんな点に注意すべきなのか?」

この記事では、台湾で行われた最新研究の内容を整理しながら、リスクが高まる背景や考えられる原因、そして日常生活で意識すべきポイントをわかりやすく解説していきます。

強迫性障害と脳卒中の意外な関係

強迫性障害は「手洗いがやめられない」「何度も確認してしまう」といった強迫観念・強迫行為が特徴の精神疾患です。多くの人にとって、それは心の問題としてイメージされやすいでしょう。しかし、実際には強迫性障害は脳や体の健康にも密接に関わる病気であることが、近年の研究から少しずつ明らかになってきています。

脳卒中といえば、一般的には「高血圧」「糖尿病」「高コレステロール」「喫煙」などが主要なリスク因子として知られています。ところが、精神疾患そのものが脳血管疾患のリスクを高めるという考え方は、これまであまり注目されてきませんでした。心の病と血管の病は無関係に思えるからです。

ところが、強迫性障害患者を対象にした大規模調査からは、驚くべき事実が浮かび上がりました。強迫性障害を持つ人は、脳卒中の中でも「虚血性脳卒中」を発症するリスクが有意に高い可能性が示唆されたのです。これは「強迫症状による生活習慣の乱れ」だけで説明できるものではなく、強迫性障害のものが身体の健康に影響を与えるかもしれないという新たな視点を与えています。

この発見は、強迫性障害を単なる精神疾患として捉えるのではなく、全身の健康と結びついた病気として理解する必要があることを示しています。つまり、強迫性障害を抱える人にとっては、心のケアと同時に血管や循環器のケアも重要であり、医療現場や本人・家族にとって大きな意味を持つのです。

台湾の大規模研究が示したリスク

強迫性障害と脳卒中の関連性を明らかにしたのは、台湾・台北栄民総医院の研究チームによる大規模コホート研究です。結果は2021年、医学誌 Stroke に発表され、国際的にも注目を集めました。

研究の対象と方法

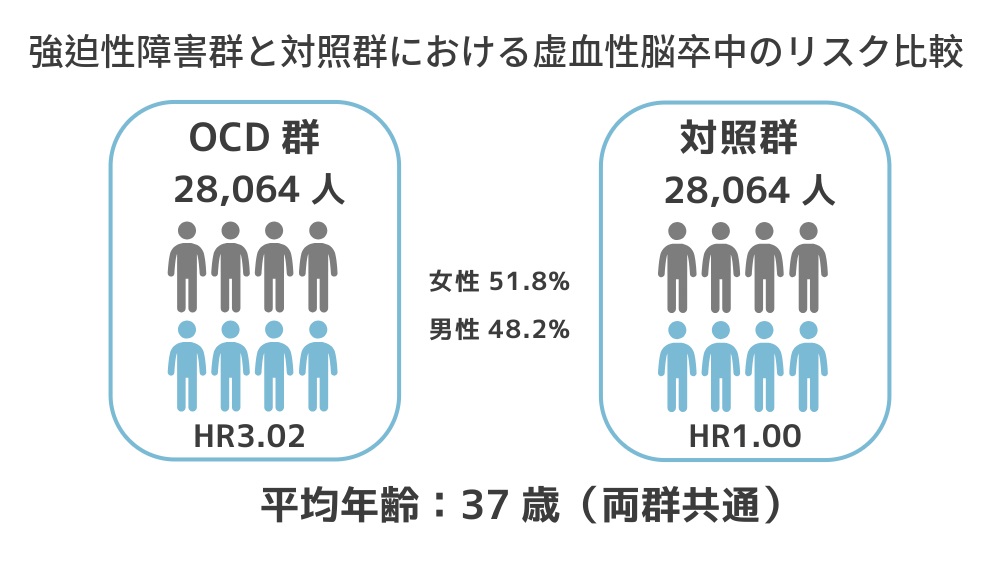

研究の対象となったのは、2001年から2010年の間に強迫性障害と診断された28,064人の成人患者(平均年齢37歳、女性51.8%)。比較のために、年齢・性別・持病(糖尿病や高血圧など)をマッチングさせた同数の対照群が設定されました。

この2つのグループを「診断日から死亡または2011年末まで」追跡し、脳卒中発症率の違いを調べています。

こうした設計により、「強迫性障害そのもの」が脳卒中リスクにどの程度寄与しているのかを、できる限り純粋に検証できるよう工夫されていました。

主な結果

解析の結果、OCD群では虚血性脳卒中のリスクが約3倍に上昇していることがわかりました。

- ハザード比(HR):3.02

- 95%信頼区間(CI):1.91–4.77

さらに、年齢別に見るとリスクの高さはより際立っていました。

- 40〜59歳:2.66倍(CI 1.34–5.29)

- 60歳以上:3.46倍(CI 1.70–7.05)

一方で、出血性脳卒中については有意な差は認められず、「虚血性脳卒中」に特に関連がある可能性が示されました。

研究が意味するもの

これは単なる統計的な偶然ではなく、強迫性障害を抱える人々に共通する生物学的・心理社会的な要因が、血管リスクを高めていることを示唆しています。これまで「心の病」と考えられてきた強迫性障害が、体の健康問題と直結する可能性を裏づけた点で、この研究は大きなインパクトを持ちました。

脳卒中リスクが高まる背景要因

台湾の研究では、強迫性障害そのものが虚血性脳卒中の独立した危険因子になり得ることが示唆されました。では、なぜ精神疾患である強迫性障害が脳の血管疾患とつながるのでしょうか。現時点で明確な答えは出ていませんが、いくつかの plausible な要因が指摘されています。

1. 慢性的なストレスと炎症反応

強迫性障害を抱える人は、強迫観念や強迫行為により常に強い不安や緊張を感じやすく、慢性的なストレス状態にさらされています。

このようなストレスは体内で炎症を引き起こし、血管の内皮細胞にダメージを与えることが知られています。結果として、動脈硬化の進行や血栓形成のリスクが高まり、虚血性脳卒中の発症につながる可能性があります。

2. 自律神経の乱れ

強迫性障害患者では、交感神経が過剰に活性化しやすいことが報告されています。交感神経が優位な状態が続くと、血圧上昇や心拍数の増加、血管収縮が慢性化し、血管に負担をかけます。

こうした「自律神経のアンバランス」は、高血圧や血管障害の背景要因となり、脳卒中リスクを押し上げると考えられています。

3. 生活習慣の影響

強迫行為や不安に費やす時間が長いため、強迫性障害を持つ人は運動不足・睡眠不足・不規則な食生活に陥りやすい傾向があります。

- 確認や洗浄に多くの時間を取られ、運動習慣が身につかない

- 夜間に不安や強迫思考が高まり、睡眠の質が低下する

- 食事が偏る、またはストレスによる過食や間食が増える

これらの生活習慣の乱れは、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった従来型の脳卒中リスク因子を増やすことにつながります。

つまり、強迫性障害は「精神疾患」であると同時に、ストレス反応・自律神経の不均衡・生活習慣の乱れを通して、全身の血管系に影響を及ぼし得るのです。

この視点は、強迫性障害治療を精神面だけでなく身体の健康管理と結びつけて考える重要性を示しています。

他の研究や国際的な視点との比較

台湾の大規模調査は「強迫性障害そのものが虚血性脳卒中の独立した危険因子となり得る」という点で画期的でしたが、同様の視点から精神疾患と循環器疾患の関連を調べた研究は欧米でも報告されています。

欧米での報告

たとえば、2018年にスウェーデンで行われた全国規模の登録研究(JAMA Psychiatry 掲載)では、強迫性障害患者は冠動脈疾患や心不全などを含む心血管疾患全般のリスクが上昇していることが示されました。ただし、この研究を含め多くは「心血管疾患全般」を対象としており、脳卒中だけに焦点を当てた解析は少なく、結果も一貫しているわけではありません。

この点で、台湾の研究は症例数が多く(2万8千例以上)、脳卒中を虚血性と出血性に分けて解析した点で、国際的にもユニークな成果だといえます。

精神疾患と身体疾患の関連という広い視点

うつ病や統合失調症など、他の精神疾患でも心血管疾患リスクの上昇が報告されています。慢性的なストレス、自律神経のアンバランス、生活習慣の乱れなどが共通のメカニズムとして考えられ、強迫性障害もその延長線上に位置づけられる可能性があります。

つまり、精神疾患と身体疾患の境界は従来考えられていた以上に曖昧で、心の病と体の病は密接に影響し合うということが、国際的な研究からも裏づけられつつあります。

今後の課題

一方で、こうした研究にはまだ課題も残されています。

- 強迫性障害が直接リスクを高めるのか、それとも薬物治療や併存疾患を介した影響なのか

- アジア人と欧米人でリスクの大きさに違いがあるのか

- 長期的な追跡で結果が再現されるのか

これらは今後さらに研究が進むことで明らかになっていくでしょう。

強迫性障害の人が気をつけたい生活習慣とセルフケア

台湾の研究で示されたように、強迫性障害は精神症状にとどまらず、身体の健康——とくに脳血管のリスクとも結びついている可能性があります。だからこそ、強迫性障害を抱える人にとっては「心のケア」と「体のケア」を同時に意識することが欠かせません。ここでは、日常生活の中でできる具体的な工夫を紹介します。

1. 定期的な健康診断を受ける

血圧・血糖値・コレステロール値は、脳卒中リスクに直結する数値です。強迫性障害の治療に集中するあまり、身体の定期チェックが後回しになりがちですが、年1回の健診や採血を習慣にしましょう。

2. 睡眠リズムを整える

強迫思考が夜間に高まって眠れない、という悩みを抱える人は少なくありません。しかし、睡眠不足は血圧上昇や血管の負担につながります。

- 就寝前のスマホ使用を控える

- リラックスできるルーティン(入浴・軽い読書・呼吸法など)を持つ

こうした工夫で「眠れる環境づくり」を心がけましょう。

3. 食生活に小さな工夫を

強迫性障害があると「確認や儀式的行為」に時間を取られ、つい食事がおろそかになりがちです。栄養バランスの乱れは生活習慣病のリスクを高めます。

- 減塩(脳卒中予防の基本)

- 魚やナッツに多いオメガ3脂肪酸の摂取

- 発酵食品や食物繊維を取り入れる

など、「完璧に守る」ではなく「できる範囲で続ける」を目指しましょう

4. 無理のない運動を取り入れる

強迫行為や不安でエネルギーを消耗していると、運動習慣を作るのが難しいと感じることもあります。それでも1日10分の散歩から始めるだけで血管の健康は守れます。ペースを上げるよりも「続けられる習慣」にすることが大切です。

5. ストレスを軽減する工夫

強迫性障害はストレスに影響されやすく、またストレスが脳血管にも悪影響を及ぼします。

- 認知行動療法(CBT)

- マインドフルネス瞑想や呼吸法

- 趣味や安心できる人との交流

こうした方法で「気持ちを落ち着ける時間」を意識的に確保することが、結果として脳卒中予防にもつながります。

このように、強迫性障害の人ができる生活習慣の工夫は、精神症状の安定と脳卒中リスク低減の両方に役立つ可能性があります。

まとめ|精神面と身体面を両方ケアする重要性

今回紹介した台湾の大規模研究は、強迫性障害が精神症状にとどまらず、脳卒中のリスクをも高める可能性があることを示しました。これは「心の問題」と「体の問題」を切り離して考えられないことを、改めて私たちに教えてくれます。

強迫性障害を抱えている人は、どうしても症状への対応に意識が集中しがちです。しかし同時に、血圧・血糖・生活習慣のケアといった身体の健康管理も欠かせません。精神面の治療と生活習慣の改善は、決して別々のものではなく、お互いを補い合う大切な両輪なのです。

「心を守ることは、体を守ることにつながる」——その逆もまた然りです。

強迫性障害と向き合う日々の中で、自分の体調や生活習慣に小さな工夫を積み重ねることが、将来のリスクを減らし、より安心できる暮らしにつながります。

精神的な回復と身体的な健康、その両方に目を向けることこそが、強迫性障害を抱えて生きる人にとって、本当の意味での“安全”を築く第一歩になるはずです。