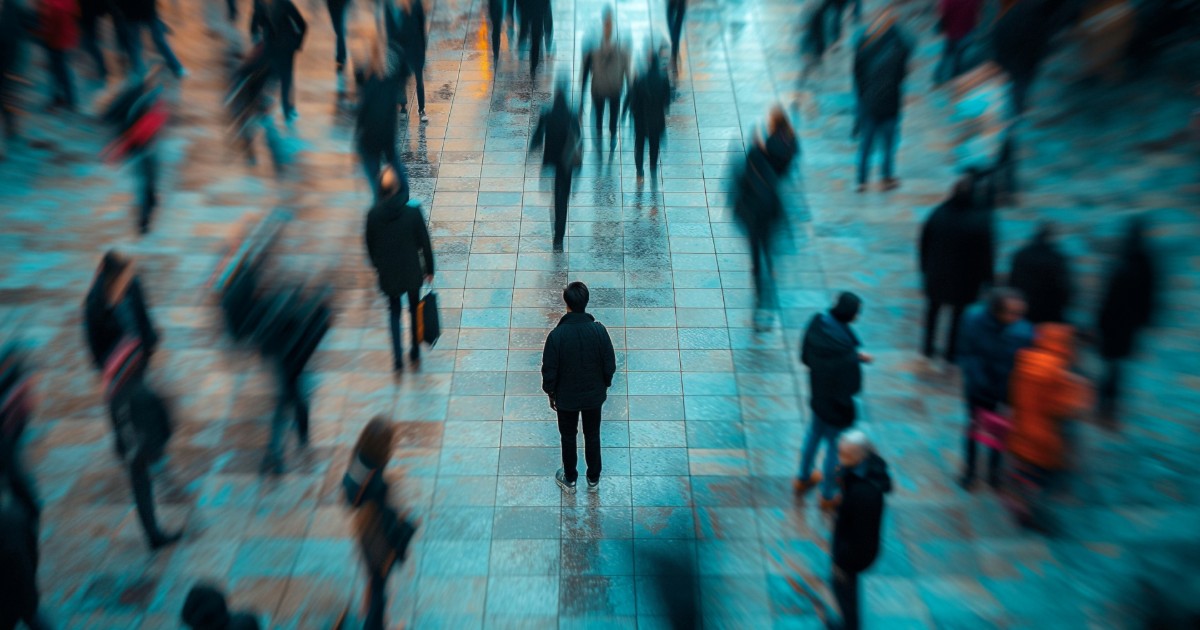

「この場所には触れたくない」——理由は説明できない。でも、気持ち悪くて近寄れない。

強迫性障害(OCD)の中でも「不潔恐怖」と呼ばれる症状は、しばしば“ウイルスや菌が怖い人”と思われがちですが、それだけではありません。

たしかに感染への不安を感じる人もいますが、多くの場合は「汚れている気がする」「気持ち悪い」「不快なものに触れたかもしれない」といった、“汚染されてしまった”という感覚。

そしてその正体は、理屈では説明できない心の奥から湧きあがる強烈な「嫌悪感」です。

たとえば、ある場所や物に「気持ち悪い」と感じてしまうと、その感覚だけで「これは汚れている」「触れたらもう終わり」と思ってしまう——

やがて、「この部屋だけは絶対に安全でいてほしい」と、自分だけの“聖域”をつくってしまうことも。

この記事では、「不潔恐怖」による聖域のメカニズムと、それを少しずつ手放していくための考え方やステップを、当事者の視点から丁寧にお伝えします。

よたきち

よたきちわたしも、“ここだけは汚したくない”って場所がどんどん増えて、気づいたら部屋の隅っこで生活してました…。

ぴょんた

ぴょんたそれ、きれい好きとはぜんぜん違うんだよね。

- 汚れや不潔さに対する恐怖を感じている方

- 自分の中で作ったルールや儀式が、生活を制限している方

- 強迫性障害における「聖域」について理解を深めたい方

- 日常生活において、自分の「聖域」に困っている方

- 特定の場所や物を「絶対に汚したくない」と囚われている方

「治したい」という気持ちが、すべての原動力になる

強迫性障害の治療は、「薬を飲めばすぐに治る」といった単純なものではありません。

ときには自分の“恐怖”と向き合い、あえて不安の中に飛び込んでいくような過程も必要になります。

だからこそ——「それでも治したい」と思えるかどうかが、何よりも大切なのです。

「このままでは自分の人生が制限されたままだ」

「本当は、もっと自由に動きたい」

「もう、大切な人を巻き込みたくない」

そうした“切実な気持ち”が、回復への大きなエネルギーになります。

逆に、「とりあえず今のつらさを一瞬でも減らしたい」「誰かに何とかしてほしい」という気持ちだけでは、治療は長続きしにくい傾向があります。強迫性障害の治療は、ある程度の“主体性”が必要だからです。

不安に立ち向かう勇気は、無理にひねり出すものではありません。

でも、自分の人生にもう一度手を伸ばしたい——その想いが芽生えた瞬間こそが、本当の治療のスタートラインです。

「今の自分を変えたい」そう思ったその気持ちを、大切にしてください。

小さな希望でも、それが未来を変える第一歩になります。

「聖域」が不安を強化してしまう仕組み

強迫性障害では、「ここだけは汚してはいけない」「この空間だけは清潔でないと不安だ」といった“聖域”を自分の中に設けることがあります。

こうしたルールは、本人にとっては不安から自分を守るための対処行動として始まりますが、実はこの行動こそが症状を悪化させる学習のきっかけになるのです。

安全地帯(聖域)が不安の温床になる理由

たとえば、家の中に“清潔なエリア”と“汚染されているエリア”を無意識に区別している場合、より清潔と感じる場所へ移動するときには、手を洗ったり靴下を履き替えたりと、特定の手順が必要になることがあります。

そうして築かれた「一番汚れていない場所」は、まさに自分にとっての“聖域”です。

この“聖域”にいるあいだは、強迫的な確認や洗浄をしなくても比較的落ち着いていられるため、本人にとっては貴重な「安心の拠点」となります。

けれどもこの感覚は、実は「ここ以外は危険」「ここだけが例外的に安全」という認識を強め、不安の回避に依存する傾向を深めてしまうことがあります。

安心できた行動が「正解」として学習されてしまう

たとえば、外出先から帰ってきたとき「汚れた服のまま部屋に入るのは危ない」と感じたとします。その不安をしずめるために「帰宅後すぐにシャワーを浴びれば大丈夫」と決めて実行すると、たしかに一時的には安心できます。

しかしこのとき脳は、「シャワーを浴びたから安心できた」と誤った因果関係を学習してしまいます。

本来、その場に本当の危険があったわけではありません。しかし「安心できた=ルールを守ったおかげ」と認識されてしまうと、その行動が次回も必要に感じられ、回避行動がどんどん強化されていくのです。

「負の強化」による悪循環

不安を感じたとき、それを取り除くために特定の行動をすると、一時的に安心できます。

その安心感が脳にとって「報酬」となり、同じ行動を繰り返したくなるのです。

この仕組みは、心理学では「負の強化(negative reinforcement)」と呼ばれています。

たとえば、「外から帰ったらシャワーを浴びれば安心できる」と感じた経験があるとします。

そのとき、不安(不快な刺激)がシャワーを浴びることで軽減されたため、「また不安になったらシャワーを浴びよう」と、同じ行動を繰り返すようになります。

こうして、「不安をしずめるための行動」が繰り返されるたびに、その行動パターンが脳に定着していき、やがて習慣となっていきます。

本来、危険がなかった場面であっても、「安心できた=シャワーを浴びたおかげ」と誤った因果関係が学習されてしまうことが、行動の維持・強化につながってしまうのです。

結果として生活範囲が狭まり、症状は強化される

安心するためのルールが増えるたびに、気をつけなければならないことも増えていきます。

すると、行動の自由は少しずつ奪われ、「安心できる場所」「安心できる行動」は限られたものになってしまうのです。

そしてその不自由さが、また新たな不安を生み、さらなるルールを生み出し、強迫的な行動を繰り返す――

そんな終わりの見えないループが、静かに生活を蝕んでいきます。

では、この悪循環から抜け出すには、どうすればいいのでしょうか?

「安心のルール」を見える化してみよう〜“聖域”を守る行動を振り返るワーク〜

私たちが「ここだけは守りたい」と感じる“聖域”は、ほとんどの場合、いくつかの“自分ルール”によって守られています。

でもそのルールは、最初からあったわけではありません。

不安を避けるために、少しずつ増えていったものです。

まずは、どんな場面で・どんな行動をしているかを書き出して、「自分の中の安心の条件」を言葉にしてみましょう。

書いてみると、「あれ?こんなことまで決めてたんだ」と気づくことがあります。

そして、本当に必要なのか、少し距離を取って見直すことが、“聖域”を少しずつ手放すための第一歩になります。

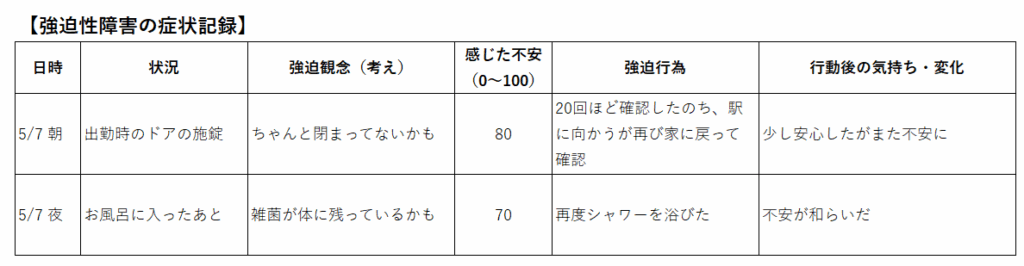

記録テンプレート(例)

記録テンプレートの記入方法

- 日時: 症状が発生した具体的な時間(例:日付、朝、夜)

- 状況: その時に遭遇した具体的な場面や行動(例:ドアを閉めたあと)

- 強迫観念: その時に頭をよぎった強迫的な考えや不安(例:ドアが閉まっていないかも)

- 感じた不安(0〜100): 不安を0から100のスケールで数値化(例:80)

- 強迫行為: 強迫的な行動(例:家に戻って確認)

- 行動後の気持ち・変化: 行動後に感じた気持ちや不安の変化(例:少し安心したがまた不安に)

書き出しのヒント(補助ワークとして横に並べてもOK)

- 「この場所に入る前に〇〇しないといけない」と思った場面は?

- 「あの行動をしなかったら不安が消えない」と感じたことは?

- 「これをやったから安心できた」と思った習慣は?

- その安心は、本当に“現実の安全”と関係があったか?

書き出すことの大きな利点は、「感情の渦から一歩外に出られる」ことです。頭の中で繰り返していると不安は大きくなりますが、紙に言葉として置いてみると「これは自分の脳のクセなんだ」と客観視しやすくなります。

それは、不安をゼロにするためではなく「自分がどんなパターンを持っているのか」を知る作業。

この“気づき”が、安心ルールを少し緩めていく最初のステップになります。

こうしたルールが、本当に必要なのか?書きだして冷静に見直してみることが、「聖域」を手放す第一歩になります。

少しずつ「例外」をつくっていく

書き出してみると、私たちは思っていた以上にたくさんの「安心のルール」を持っていることに気づきます。

そして、それらの多くは、もはや“現実の危険”ではなく、“頭の中の決まりごと”になっていることもあります。

だからこそ、すべてのルールを手放すのではなく、まずは「これは本当に必要?」と問いかけてみることから始めてみましょう。

そして、少しずつ“例外”を作ってみるのです。

たとえば、「この場所には触らないようにしていた」というスペースに、ほんの少しだけ触れてみる。

あるいは、「いつも3回手を洗っていた」なら、「今日は2回でやめてみる」。

不安がゼロになるわけではないけれど、それでも「思ったより大丈夫だったかも」という感覚が、ほんの少しだけ残るかもしれません。

その“少しの例外”が、いつか「ずっと守ってきたルール」を、手放すきっかけになっていくこともあるのです。

不安は“時間とともに”小さくなる

「少しだけ例外を作ってみる」ことで、不安が湧き上がる場面もあるかもしれません。

でも、そのときに知っておいてほしいことがあります。

それは、不安というのは、感じた瞬間がいちばん強く、その後は時間とともに自然と小さくなっていくということです。

強迫性障害の特徴として、不安はピークを迎えたあと、放っておいてもだんだん和らいでいく傾向があります。

つまり、「ずっとこのまま不安が続くのでは…」という感覚があっても、実際は、何もしなくても少しずつラクになっていくことが多いのです。

この性質を知っておくだけでも、「例外を試してみようかな」と思えるきっかけになります。

そして、「やってみたけど大丈夫だったかも」という経験が、次の一歩を後押ししてくれるはずです。

一人で抱えず、頼れるものを活用する

不安に向き合うことは、想像以上にエネルギーのいる作業です。

自分の中の「安心のルール」をゆるめたり、あえて“例外”を試してみたり――それだけで心が消耗してしまう日もあるでしょう。

だからこそ、「すべてを一人で乗り越えなければ」と思いすぎなくて大丈夫です。

ときには誰かの視点や、専門的な知識、寄り添ってくれる存在に助けを借りることも、大切な選択肢のひとつです。

認知行動療法(CBT)という選択肢

もし、症状との向き合い方に迷いがあるなら、認知行動療法(CBT)を検討してみるのもひとつの方法です。

CBTでは、「不安を避けるのではなく、少しずつ慣れていく」ためのアプローチが体系化されており、とくに暴露反応妨害法(ERP)は強迫性障害の治療として確かな効果が報告されています。

自分ひとりでは難しいと感じていた行動でも、専門家の伴走があれば、少しずつ挑戦していけることもあります。

身近な人に「見守ってもらう」

また、必ずしも専門家でなくても、信頼できる人に「見守ってもらう」ことも、心の支えになります。

「何かしてもらう」必要はありません。ただ、「今日は少し挑戦してみる」と伝えるだけでも、不思議と安心感が生まれることがあります。

「応援してくれている人がいる」と思えるだけで、自分の中のルールを少しゆるめる勇気がわいてくることもあります。

同じ経験をしている人とつながる

強迫性障害に悩む人たちの中には、自分の症状を誰にも理解してもらえないと感じている人も少なくありません。

でも、同じような体験を持つ人と出会うことで、「自分だけじゃない」と思える瞬間が、心の孤立をほぐしてくれることがあります。

SNSやブログ、当事者コミュニティなど、距離のとりやすい場所から少しずつ関わってみるのも良いかもしれません。

「聖域」を手放した先にあるもの

安心するために作った「聖域」は、たしかにあなたを守ってくれていたはずです。

でも、守ることに必死になりすぎると、本当はやりたかったことや、何気ない日常の自由まで、気づかないうちに手放してしまうことがあります。

だからこそ、ほんの少しでも「そのルール、なくても大丈夫かも」と思える瞬間が訪れたら、それは小さな解放のはじまりです。

「強迫行動をしなくても、不安はやがて消えていった」

そんな体験が少しずつ積み重なっていくと、安心は“確認”や“回避”からではなく、行動できたことそのものから生まれるようになります。

そして気づけば、不安に合わせて生きるのではなく、自分で選んで動ける毎日が、すこしずつ戻ってくるのです。

まとめ

「ここだけは守らなきゃ」「このルールさえあれば安心できる」

そんなふうに強迫性障害をもつ、わたしたちはいつの間にか“聖域”を築いてきました。

それはきっと、不安やつらさをやり過ごすための、精一杯の工夫だったはずです。

でも、もし今、その聖域があなたの行動を縛り、日常を小さくしているのだとしたら。

まずは、今日のワークで書き出した“安心ルール”の中から、一つだけ選んで「ちょっと違うこと」を試してみませんか。

私自身、このワークを通じて無駄な行為と向き合い、少しずつやめていくことができました。「書いて気づく → 小さな行為を一つ手放す」を根気よく繰り返すことで、回復に向かっているんだと実感できました。

あなたもほんの少しだけ、そのルールに“例外”を許してみることから、はじめてみませんか。

たとえば、ドアの施錠を3回確認するルールを2回にしてみる。

入室の前の儀式的行為を1分短くしてみる。

はじめはそんな小さな“例外”で十分なんです。

不安は、放っておいても少しずつやわらぎます。

助けがほしいときには、誰かや何かに頼っても大丈夫。

あなたのペースで、あなたのやり方で。

その小さな一歩が、きっと“本当の安心”につながっていきます。