鍵を閉めた。ガスの元栓も確認した。

手で触った感覚も、目で見た記憶もある。それなのに、少し時間がたつと「本当に大丈夫だっただろうか?」という不安が、静かに、でも確実に頭を占領してくる——。強迫性障害では、こうした「確認したのに終われない感覚」に悩まされる人が少なくありません。

この状態は、単なる物忘れとは少し違います。多くの場合、記憶そのものが抜け落ちているわけではなく、自分の記憶をどこまで信じていいのか分からなくなっているのです。問題になっているのは「覚えているかどうか」ではなく、「その記憶に確信が持てるかどうか」。慎重すぎる性格や気の弱さだけで説明できるものでもありません。

この記事では、

- なぜ強迫性障害で「記憶に自信がなくなる」のか

- なぜ確認しても安心できない状態が続くのか

- その背景にある心理的・認知的な仕組み

- 日常の中で意識しておきたい対処の方向性

を、強迫性障害の基礎知識として分かりやすく整理します。

完璧な確信を目指すのではなく、「不安があっても終えられる感覚」を取り戻すための土台として、全体像をつかむところから始めてみてください。

ちゃんとやったはずなのに、不安だけが残る

鍵を閉めた。ガスの元栓も確認した。何度も確認して、手で触った感覚もある。

行動としては「やるべきことは終わっている」はずなのに、なぜか気持ちだけが追いつかない。安心した感じがせず、「まだ何か足りないのではないか」という違和感が残り続ける——。強迫性障害でよく見られるのが、こうした行動と安心感が結びつかない状態です。

- 確かめたのに、なぜか安心できない

- 見たはずなのに、見た感覚があいまい

- やったのに「やった気がしない」感覚

本来であれば、確認という行動には「終わった」「これで大丈夫だ」という区切りの役割があります。ところがこの状態では、行動そのものは完了しているのに、心の中では完了した実感が生まれません。そのため、「確かにやった」という事実があっても、どこか“やったのに終わっていない感じ”や“気持ち悪さ”が残ってしまいます。この違和感が、不安や再確認の衝動につながっていきます。

ここで大切なのは、この感覚を物忘れや注意力の低下、あるいは性格の問題として片づけないことです。多くの場合、記憶力そのものが弱いわけでも、慎重すぎる性格だから起きているわけでもありません。起きているのは、「行動を終えたと判断する感覚」と「安心感」とのあいだにズレが生じている状態です。

では、なぜこのズレが起こるのでしょうか。

次のセクションでは、強迫性障害で「記憶に自信が持てなくなる」背景にある認知の仕組みを整理し、この感覚がどこから生まれているのかを見ていきます。

なぜ「記憶に自信がなくなる」のか

問題は記憶力ではなく、記憶の“評価”にある

強迫性障害で「記憶に自信が持てない」と感じるとき、多くの人は「自分は記憶力が悪いのではないか」と考えがちです。ですが、研究や臨床の知見から見ると、問題の中心はそこではありません。多くの場合、記憶そのものの正確さではなく、その記憶をどう評価しているかに偏りが生じています。

私たちは普段、何か行動を終えたあとに、「覚えているかどうか」だけでなく、「もう十分だと思えるか」「これで終えていいと感じられるか」といった感覚を手がかりに、その記憶を信頼しています。ところが強迫性障害では、この記憶を信じるための基準が必要以上に厳しくなり、通常なら問題にならない程度の曖昧さでも「信用できない記憶」と判断されやすくなります。

記憶が弱いのではなく「信じる基準」が厳しくなる

強迫性障害の人の記憶力自体は、健常範囲にあることが多いとされています。それでも「自信が持てない」と感じるのは、記憶に求める確実性の水準が極端に高くなっているためです。

たとえば、多くの人は「たぶん閉めたはず」「いつも通りやった」という感覚でも行動を終えられます。一方で強迫性障害では、「少しでも曖昧なら不十分」「100%の確信がなければ危険」という評価が優先されやすくなります。その結果、事実としては覚えていても、その記憶を行動の根拠として採用できなくなってしまいます。

「十分やった」のハードルが必要以上に高くなる

この状態では、「どこまでやれば十分なのか」という基準も引き上げられます。一度確認しただけでは足りず、二度、三度と重ねても、なお「まだ足りない気がする」という感覚が残ります。

ここで起きているのは、確認不足ではありません。“十分”の定義そのものが現実からずれているのです。どれだけ確認しても、その基準を満たしたという感覚が得られないため、行動の回数を増やしても安心にはつながりません。むしろ、「ここまでやってもダメだった」という経験が積み重なり、記憶への信頼感はさらに下がっていきます。

行動が終わっても完了感が生まれにくい

もう一つ重要なのが、完了感の弱さです。行動としては終わっているのに、脳の中では「終わった」という区切りがつきにくい。そのため、「確かにやった」という記憶があっても、未完了の状態として扱われてしまいます。

このとき不安の焦点は、実際の危険そのものではなく、「終えたと感じられないこと」に移っています。つまり、記憶の正確さよりも、「終わったと納得できない感覚」が問題の中心になっているのです。この感覚が続く限り、記憶はいつまでも不安定なものとして扱われ、確信が育ちにくくなります。

ここまで見てきたように、「記憶に自信がない」という悩みは、記憶力の低下ではなく、記憶を評価し、完了を判断する仕組みの偏りから生じています。

では、こうした状態でなぜ確認を重ねても安心できないのでしょうか。次のセクションでは、確認行為そのものが不安を強めてしまう悪循環の構造を整理していきます。

なぜ確認しても安心できないのか

不安になるたびに確認を重ねているのに、なぜか安心できる時間はどんどん短くなっていく。強迫性障害では、この感覚に強く悩まされる人が少なくありません。ここでは、繰り返される確認が不安を減らさなくなる理由を、構造として整理します。

まず押さえておきたいのは、確認がまったく無意味というわけではない、という点です。確認した直後には、不安が一時的に下がることが多い。問題は、その効果が長続きせず、結果的に不安を強める方向に働いてしまうことにあります。

このように繰り返される確認が効かなくなる理由は、大きく分けて次の三つです。

- 安心感が長続きしないことです。確認をすると、その瞬間は「大丈夫だ」とほっとします。

ただ、その安心は「ちゃんと覚えているから」生まれるのではなく、「いま確認した直後だから不安が下がっている」だけの状態です。そのため、少し時間がたったり、わずかな疑いが浮かんだりすると、その安心はすぐに崩れてしまいます。 - 確認を繰り返すほど、記憶の手ごたえが薄れていくことです。同じ行動を何度も行うと、一回一回の体験が似てきて、「今回やったこと」と「さっきやったこと」の区別がつきにくくなります。

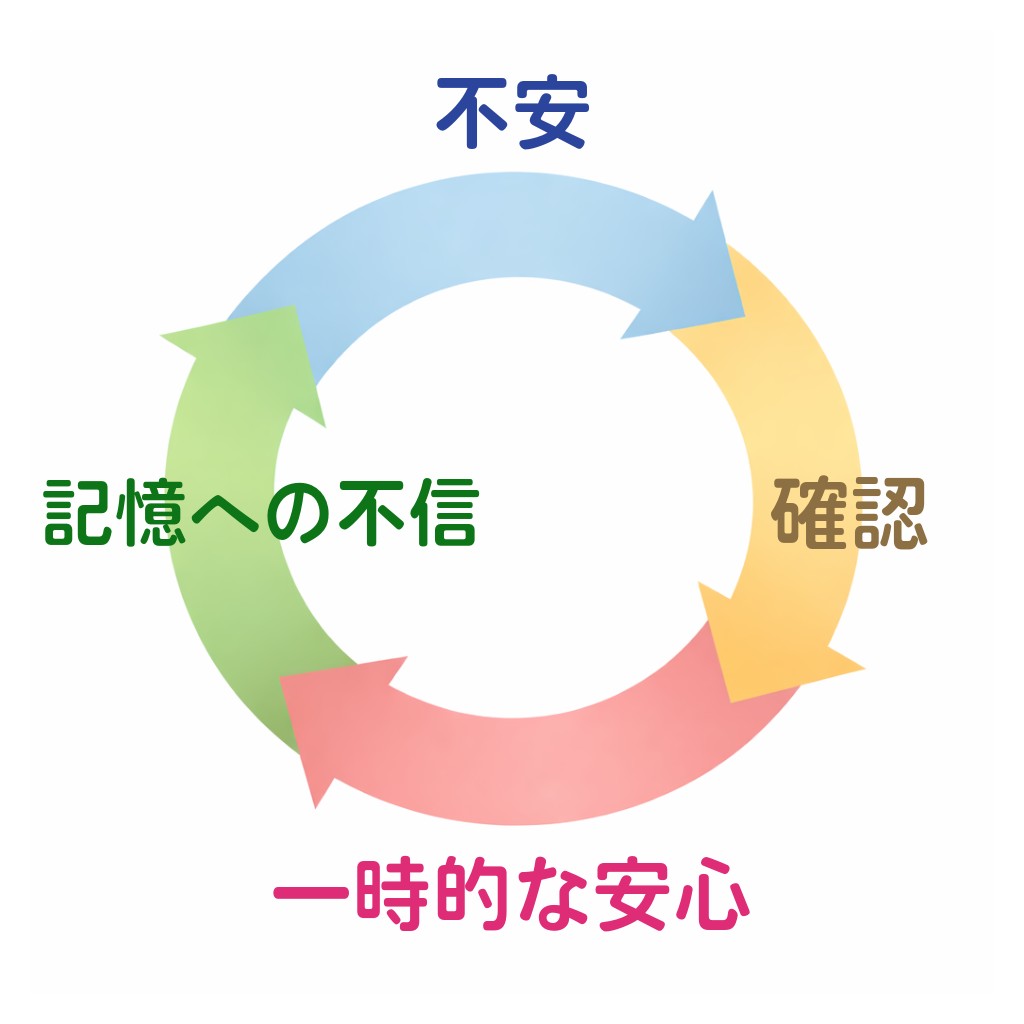

その結果、「確かにやった」という感覚がはっきり残らず、記憶そのものが頼りなく感じられるようになります。 - 「確認しないと安心できない」という学習が進んでしまうことです。不安になったときに確認をすると、不安はいったん下がります。この経験が繰り返されることで、脳は「不安 → 確認 → 一時的に楽になる」という流れを覚えていきます。その結果、確認しない状態そのものが耐えがたいものになり、不安が出た瞬間に、反射的に確認したくなる回路が強化されていきます。

このように、確認は短期的には不安を和らげますが、長期的には「不安が出やすく、安心が続かない状態」をつくり出します。確認の回数が増えるほど、記憶への信頼感は下がり、「もっと確かめなければならない」という感覚だけが強まっていく。これが、確認が不安を減らさない悪循環です。

つまり、問題は「確認のやり方が足りない」ことではありません。確認という行為そのものが、安心を生む仕組みではなく、不安を維持・強化する仕組みに組み込まれてしまっているのです。

次のセクションでは、この悪循環の背景にある心理や認知のしくみを、もう少し整理して見ていきます。

背景にある心理・認知のしくみ

確認を重ねても不安が消えない背景には、いくつかの心理・認知のしくみが重なっています。ここでは専門的な概念をこの章にまとめて整理します。

なぜ“終われない感覚”が残るのか

まず関わっているのが、不完全恐怖と呼ばれる感覚です。これは「終わった」「十分だ」と感じられない状態そのものに強い不快感や緊張を覚える傾向を指します。行動としては完了していても、心の中では区切りがつかず、未完了のまま残ってしまう。この“終われなさ”が、不安を呼び戻します。

次に起こりやすいのが、ソースの混乱です。これは、「どの記憶が“今回の行動”なのか分からなくなる状態」を指します。確認を繰り返すほど、「今回確認した記憶」と「さっきの確認」「いつもの確認」が重なり合い、どれが今の行動なのか特定しにくくなります。結果として、事実としての記憶はあっても、「確かに今回やった」と言い切れない感覚が強まります。

- 不完全恐怖:終わった“実感”が出ない → だから不安が戻る

- ソースの混乱:今回の記憶が“どれか分からない” → だから確信が育たない

ここで重要なのは、不安の中心が危険そのものにあるわけではない点です。多くの場合、焦点は「本当に危ないかどうか」ではなく、行動が未完了のまま残っている感じに移っています。だからこそ、何度確認しても納得できず、不安が長引きます。

この二つが重なると、記憶は「信頼して使える材料」になりません。終わったという実感がなく、どの記憶も決め手にならないため、確信が育たない状態が続いてしまうのです。ここまでが、確認が効かなくなる土台にある心理・認知のしくみです。

次のセクションでは、こうした前提を踏まえたうえで、日常の中でどんな方向性を意識するとよいのかを整理していきます。

日常で意識しておきたい対処の方向性

目標は「確信を得ること」ではない

ここまで見てきたように、強迫性障害における「記憶に自信が持てない」状態では、確信そのものを追い求めるほど不安が強まりやすくなります。だからこそ、対処の方向性は「どうすれば完璧な確信が得られるか」ではなく、不安が残っていても行動を終えられる状態を増やすことに置く必要があります。

まず大切なのは、不安を消そうとするよりも、「終える」ことを優先する視点です。不安がある=失敗、という考え方から少し距離を取り、「不安があっても、行動としては完了している」という事実を重く扱います。安心感は後からついてくるものであり、先に確保しようとすると確認が止まりにくくなります。

よく知られている「1回ルール」といったものも、単なる我慢やテクニックではありません。これは「確認を一度で終えていい」という行動ルールというより、確信を得るまで続ける、という前提そのものを手放す考え方です。一度で終えると決めることで、「十分だったかどうか」を延々と評価し続ける状態から抜けやすくなります。

また、記憶の内容を検証し続けるよりも、実際に取った行動に重心を置くことも重要です。「覚えているか」「はっきり思い出せるか」ではなく、「行動として何をしたか」「その行動は完了しているか」を基準に判断します。感覚や手ごたえではなく、事実を拠り所にする、という姿勢です。

そのうえで、必要に応じて外部の仕組みを使うことは悪いことではありません。記録を残す、履歴が確認できる仕組みを使う、といった方法は、自分の代わりに確信を生み出すものではなく、あくまで補助輪として位置づけます。頼りきるのではなく、「終える判断を支える補助」として使うことで、確認への依存を広げにくくなります。

この章で伝えたいのは、正解のやり方ではありません。目指すのは、確信を完璧に得ることではなく、不安があっても日常を前に進める状態を少しずつ増やしていくことです。その方向性を知っているだけでも、確認との向き合い方は変わってきます。

まとめ:記憶の問題は「能力」ではなく「扱い方」

強迫性障害で「記憶に自信が持てない」と感じるとき、その正体は物忘れや記憶力の低下ではありません。多くの場合、起きているのは、記憶そのものよりも記憶をどう評価し、どう扱っているかの問題です。十分にやっているはずの行動でも、「本当に終えていいのか」という判断ができず、記憶が安心の材料として使えなくなってしまいます。

確認行為は、一時的には不安を下げてくれます。しかしその効果に頼り続けると、「何度も確認しないと安心できない」という学習が進み、記憶への信頼感はむしろ削られていきます。確かめる回数を増やすほど安心が遠のく——それが、この問題の厄介なところです。

だから必要なのは、完璧な確信を得ようとすることではありません。現実的な基準で「ここまでで終える」と決め、その完了を積み重ねていくことです。不安が残っていても、行動としては終えられている。その経験が増えるほど、記憶との距離感も少しずつ変わっていきます。

記憶に自信が持てない苦しさは、意思の弱さでも性格の問題でもありません。扱い方を知ることで、確認に振り回される時間は減らしていくことができます。焦らず、自分のペースで、現実的な「終わり」を積み重ねていくこと。それが、この問題と向き合うための大切な出発点になります。